Michael Klein 5.5 Suchtstörungen 5.5.1 Einführung

Werbung

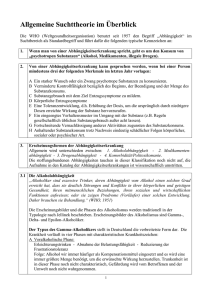

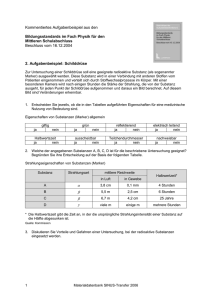

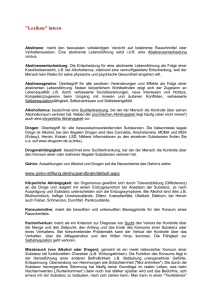

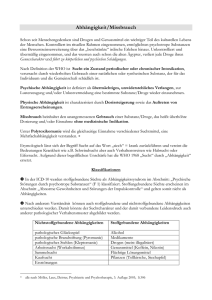

Klein, M. (2001). Suchtstörungen [Addictive disorders]. In: Brinkmann-Göbel, R. (Hrsg.). Handbuch für Gesundheitsberater. Bern: Huber, S. 227 - 237. Michael Klein 5.5 Suchtstörungen 5.5.1 Einführung Unter dem Begriff der Suchtstörungen werden alle Phänomene zusammengefasst, die mit der unkontrollierten, selbstschädigenden Einnahme psychotroper Substanzen und/oder dem ebenso unkontrollierten, selbstschädigenden Ausführen bestimmter Verhaltensweisen zusammenhängen. Im engeren Sinne, wie er in der Psychiatrie und Klinischen Psychologie üblich ist, werden darunter die substanzbezogenen Störungen verstanden. Diese sind der Missbrauch psychotroper Substanzen, wie z.B. von Alkohol, Opiaten, Kokain usw., oder die Abhängigkeit von diesen Substanzen. Obwohl die WHO im Jahre 1964 den Suchtbegriff wegen vielerlei negativer Konnotationen und begrifflicher Unklarheiten durch den der Abhängigkeit ersetzte, ist der Suchtbegriff nach wie vor weit verbreitet. Deshalb findet er auch in diesem Beitrag Verwendung. Während viele Autoren die beiden Begriffe „Sucht“ und „Abhängigkeit“ synonym verwenden, empfiehlt es sich, Sucht im Unterschied zu Abhängigkeiten, die nicht generell negativ sein müssen, sondern teilweise sogar lebensnotwendig sind, als einen negativen Prozess der Selbstzerstörung auf der Basis mangelnder Selbstkontrolle zu begreifen. 5.5.2 Geschichte des Suchtbegriffs Der Begriff „Sucht“ entstammt dem althochdeutschen "Siech", womit Krankheit bzw. krank sein bezeichnet wurden. Er findet sich heute noch in Begriffen wie Sehnsucht (krank vor sehnen), Eifersucht usw. Der Suchtbegriff als Terminus zur Charakterisierung übermäßigen Gebrauchs psychotroper Substanzen ist eine Entwicklung der Moderne. Als solcher hat er erst im Verlaufe des 18. Jahrhunderts einen festen Platz im Alltagswortschatz erhalten. Unsere Vorstellungen und Ansichten über Alkoholmissbrauch, Trinker und Trunkenheit sind demnach starken epochalen Schwankungen unterworfen und vom jeweiligen historischen Zeitgeist abhängig. Auch wenn vor der Neuzeit der Suchtbegriff nicht die Unmäßigkeit im Trinken bezeichnete, sondern "Sucht" nur Kranksein bezeichnete, gibt es vielerlei frühe historische Zeugnisse, die die Sorge um Trinker, Betrunkene und Trunkenbolde dokumentieren. So glaubte der Römer Plinius im Assyrerkönig Orus den Erfinder einer radikalen Heilmethode für Alkoholismus ausfindig gemacht zu haben: "Trunkenbolde bekommen eine Abscheu [vor dem Alkohol], wenn man ihnen drei Tage lang die Eier des Steinkauzes in Wein gibt. Rausch verhütet eine vorher gegessene gebratene Schafslunge. Die Asche vom Schnabel einer Schwalbe, mit Myrrhe zerrieben und in den Wein gestreut, der getrunken werden soll, wird vor der Trunkenheit bewahren. Dies hat Orus, ein König der Assyrer, herausgefunden" (Tallqvist, 1895)1. 1 zit. nach Daxelmüller (1996, 48). Unsere heutigen Vorstellungen von Sucht, im speziellen von Alkoholismus und Drogenabhängigkeit, können - wie jedes menschliche Wissen - keinen Anspruch auf Dauerhaftigkeit oder gar bleibende Gültigkeit erheben. "Wer mit diesen Begriffen arbeitet, tut daher gut daran, sich ihrer Relativität, ihrer Eingeschlossenheit in eine spezifische historische Konstellation" (Spode, 1986, 179) bewusst zu sein. Andere Völker können die in unserem Sprachbereich oft zu Unrecht benutzte Gleichsetzung zwischen Sucht als siechen und suchen nicht nachvollziehen. Für sie steht allein die Abhängigkeit von einer Substanz und das Nicht-Mehr-AufhörenKönnen, diese zu konsumieren im Vordergrund. Als kulturhistorische Besonderheit der Moderne kann der Widerspruch zwischen der Anforderung nach Selbstkontrolle an das Individuum, dessen Freiheitsraum erheblich erweitert wurde, auf der einen und der massenhaften Produktion und Verfügbarkeit psychotroper Substanzen (= "Drogen" im Sinne der WHO) auf der anderen Seite gelten. Dadurch ist ein wenig schädlicher, weil kulturintegrierter und hoch ritualisierter, Gebrauch kaum mehr möglich. In der Welt der Neuzeit mit ihren zunehmend partialisierenden und individualisierten Arbeitsprozessen ist es erst denkbar geworden, dass die Tatsache, dass Menschen ständig oder fast ständig Alkohol (insbesondere Bier und Branntwein) zu sich nahmen, als störend und in der Folge auch irgendwann als krankhaft erlebt wurde. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts mehrten sich die Quellen, die Alkoholismus als Krankheit ansehen. Bereits vor dem 1. Weltkrieg wurden in Deutschland die ersten Trinkerheilanstalten gegründet. Diese hatten unter der zunehmend stärkeren Verantwortung der damals noch jungen Rentenversicherung die Aufgabe, die schweren Trinker durch dauerhafte Entwöhnung wieder zur Erwerbsfähigkeit zurückzuführen. 5.5.3 Suchtstörungen als Resultat des modernen Lebens Ein entscheidender Schritt zur Verbreitung von Suchterkrankungen war neben der industriellen Fertigung alkoholhaltiger Getränke die Fähigkeit zur Distribution dieser Produkte an nahezu jeden beliebigen Ort der Erde in jeder beliebigen Menge. Die zwei hauptsächlichen stoffbezogenen Faktoren für heutige Suchtkrisen, die ständige Verfügbarkeit und die kontinuierliche Wirkstoffpotenzierung, waren nunmehr gegeben. Die Globalisierung der Märkte hat im Bereich des (legalen wie illegalen) Handels mit Drogen schon eine mehr als hundertjährige Tradition. Es ist nach soziologischer Ansicht nur einer von vielen Widersprüchen der Moderne, dass auf der einen Seite neue Möglichkeiten (z.B. zur Herstellung wirkstoffpotenterer Drogen) scheinbar ohne Sinn und Planung - außer dem des monetären Profits geschaffen wurden, die auf der anderen Seite wiederum vehement bekämpft werden. Hierin liegen wichtige Wurzeln der oft sehr widersprüchlichen und rigiden Drogenpolitik unserer Tage. Früher - konkret im frühen 18. Jahrhundert - war es z.B. der Kaffee der die Geister spaltete. Einerseits wurde er als großer Ernüchterer und Förderer des klaren Denkens bejubelt und andererseits als Zerstörer jahrhundertealter Volkskultur bitterlich bekämpft2. 2 vgl. z.B. das Hessische Kaffee-Edikt vom 13. März 1775 (Nimsch, 1994). Jede Ära hat ihre spezifischen Drogen, psychotrope Substanzen, die speziell zu den Erfordernissen der jeweiligen Gesellschaft an ihre Mitglieder passen. War es im Mittelalter das Bier, das auf einfache Weise als Grundnahrungsmittel das Überleben vieler sicherte (ausreichende Kalorienzufuhr und Genuß weitgehend desinfizierten Wassers) und nebenbei durch seine leichte Betäubungswirkung je nach Situation Soziabilität oder Mut und Tapferkeit förderte, so lösten Branntweine und Kaffee ab dem 18. Jahrhundert die alten Drogen ab. Sie passen zu der allgemeinen Beschleunigung der Lebens- und Produktionsabläufe der letzten 250 Jahre, ermöglichen sie doch schnellere Räusche und schnellere Ernüchterung. Je nach Sozialschicht förderte der Kaffee die Geselligkeit und die Geistesfrische des Bürgertums und der Branntwein ließ die armen Schichten ihr Elend scheinbar leichter ertragen. 5.5.4 Suchtsyndrome Der Suchtkranke in der modernen Gesellschaft weist eine Reihe von persönlichkeitspsychologischen Merkmalen auf, die oft spiegelbildlich zu den makrosoziologischen Anforderungen der heutigen Gesellschaft an ihre Mitglieder passen. Folgende charakteristische Eigenschaften machen Menschen oft besonders anfällig für Suchtstörungen (Beck et al., 1997, 42): (1) allgemein hohe Sensibilität für unangenehme Gefühle (2) geringe Motivation, Kontrolle über sich auszuüben (3) starke Impulsivität (4) Suche nach Erregung und geringe Toleranz gegenüber Reizmangel (z.B. Langeweile) (5) geringe Frustrationstoleranz (6) Unzureichende soziale Strategien zum Lustgewinn und ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, persönlich wichtige Ziele zu erreichen. Um eine geeignete Behandlung von Suchterkrankungen vornehmen zu können, ist eine klare und eindeutige Definition des Störungsbildes unerlässlich. Eine solche wird in den modernen Diagnosesystemen ICD-10 und DSM-IV auf symptomatischer Ebene gegeben. Das Auftreten mehrerer Symptome wird als Syndrom bezeichnet. Als Hauptmerkmale einer Abhängigkeit wurden dabei traditionell die Einschränkung der Kontrollfähigkeit bezüglich der Einnahme einer Substanz („Kontrollverlust“) und das Verlangen nach größeren Mengen im Laufe der Zeit („Toleranzentwicklung“) angesehen. Heute wird auf der Basis weiterer Symptome eine differenziertere Diagnostik verwendet. Zu den wichtigsten Störungen, die durch Substanzkonsum ausgelöst werden können, zählen nach ICD-103: F10.0 Intoxikation F10.1 Schädlicher Gebrauch (früher als Missbrauch bezeichnet) F10.2 Abhängigkeitssysndrom (Alkohol) F10.3 Entzugssyndrom F10.4 Entzugssyndrom mit Delir F10.5 Psychotische Störung (z.B. Alkoholhalluzinose) F10.6 Alkoholbedingtes amnestisches Syndrom (z.B. Korsakow-Syndrom) 3 Die mit Buchstaben versehene Nummerierung bezieht sich auf das ICD-10, in dem F für psychische Störungen und die Zehnerstelle für Störungen durch psychotrope Substanzen benutzt wird. F10.7 Alkoholbedingter Restzustand (z.B. flashbacks, Demenz) F10.8 Andere alkoholbedingte psychische Verhaltensstörungen F10.9 Nicht näher bezeichnete alkoholbedingte psychische Verhaltensstörungen Im einzelnen sind folgende körperliche und psychische Störungen als Konsequenzen einer missbräuchlichen Substanzeinnahme bekannt (vgl. Bühringer, Küfner, 1997): a. Körperliche Störungen: Körperliche Abhängigkeit, zusätzlicher Missbrauch anderer psychoaktiver Substanzen (bei Drogenabhängigen Punktprävalenz: 25%, Monatsprävalenz: 75% nach Platt, 1995), Magen- und Darmerkrankungen, Lebererkrankungen, Nervenerkrankungen (z.B. Polyneuropathie), Hauterkrankungen, Sexualstörungen, Zahnerkrankungen, allgemeine Abwehrschwäche und gesteigertes Infektionsrisiko. Insgesamt gesteigertes Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko. b. Psychische Störungen: Psychische Abhängigkeit (unbeherrschbarer Zwang nach ständiger Einnahme einer Substanz), Ausführung verbotener, riskanter oder krimineller Verhaltensweisen zur Sicherstellung der Substanzeinnahme (insbesondere bei Abhängigkeit von illegalen Drogen), häufige Rezidive, schnelle Entwicklung des Abhängigkeitssyndroms nach Rückfall trotz vorhergehender längerer Abstinzenzphase. Psychische Funktionsstörungen in den Bereichen: Wahrnehmung, Gedächtnis, Denken, Sprache, Emotionen, Motivation, Psychomotorik, Psychopathologie (im Sinne von Comorbidität; bis zu 65% bis 75% nach Platt, 1995). In den psychiatrischen Diagnosesystemen bisher nicht erfasst sind Störungen, die durch den Konsum biogener Drogen (z.B. psilocybe Pilze, Stechapfel uvm.) erzeugt werden. Dass hier ein dringender Handlungsbedarf besteht, machen neuere Untersuchungen an illegal Drogenabhängigen (Löhrer, Kaiser, 1999). Von 76 konsekutiv aufgenommenen Patienten unter 30 Jahren einer Drogenklinik hatten 49 Psilocybe benutzt, 26 gelegentlich und 23 regelmäßig. Hinzu kommen für alle Formen der substanzinduzierten Störungen Risiken im sozialen und psychischen Bereich, von denen hier als Beispiele häusliche Gewalt, Arbeitsplatzverlust, Persönlichkeitsveränderungen, Suizidalität erwähnt seien. Da die Substanzabhängigkeit die in der Praxis wichtigste aller substanzinduzierten Störungen ist, seien an dieser Stelle die diesbezüglichen Diagnosekriterien (nach DSM-IV) vollständig erwähnt: (1) Toleranzentwicklung: Ein Verlangen nach einer ausgeprägten Dosissteigerung, um einen Intoxikationszustand oder erwünschten Effekt herbeizuführen und/oder eine deutlich verminderte Wirkung bei fortgesetzter Einnahme derselben Dosis. (2) Entzugssymptome: Charakteristisches Entzugssyndrom der jeweiligen Substanz und/oder dieselbe (oder eine sehr ähnliche) Substanz wird eingenommen, um Entzugssymptome zu lindern oder zu vermeiden. (3) Die Substanz wird häufig in größeren Mengen oder länger als beabsichtigt eingenommen. (4) Es gibt einen anhaltenden Wunsch oder einen oder mehrere erfolglose Versuche, den Substanzgebrauch zu verringern oder zu kontrollieren. (5) Es wird viel Zeit für Aktivitäten benutzt, um die gewünschte Substanz zu beschaffen, sie zu sich zu nehmen oder sich von ihren Wirkungen zu erholen. (6) Intoxikations- oder Entzugserscheinungen treten häufig auf, wenn eigentlich die Erfüllung wichtiger Verpflichtungen (z.B. in den Bereichen Arbeit, Schule, zu Hause) erwartet wird. (7) Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten werden aufgrund des Substanzmißbrauchs vernachlässigt, eingeschränkt oder ganz aufgegeben. (8) Der Substanzmissbrauch wird fortgesetzt trotz der Kenntnis eines anhaltenden oder wiederkehrenden sozialen, psychischen oder körperlichen Problems, das durch den Substanzmissbrauch verursacht oder verstärkt wurde. Nach dem DSM-IV müssen mindestens drei der aufgelisteten acht Kriterien zu irgendeiner Zeit in demselben 12-Monats-Zeitraum bei einer Person aufgetreten sein, um eine entsprechende Diagnose zu rechtfertigen. Kurz gefasst lässt sich sagen, dass substanzabhängig ist, wer den Konsum einer Substanz nicht beenden kann, ohne dass unangemessene Zustände körperlicher oder psychischer Art eintreten und/oder, wer nicht aufhören kann zu trinken, obwohl er sich oder anderen wiederholt schweren Schaden zufügt (Lindenmeyer, 1999). Unter Substanzmissbrauch wird ein unangepasstes Muster von Substanzkonsum verstanden, das in klinisch bedeutsamer Weise zu Beeinträchtigungen oder Leiden führt. Es dürfen im Unterschied zum Abhängigkeitssysndrom aber weder Entzugserscheinungen noch Toleranzerhöhung vorliegen. Im ICD-10 ist statt von Substanzmissbrauch die Rede von schädlichem Substanzgebrauch. Letzteres ist zu bevorzugen, da der Terminus Substanzmissbrauch oft auch als Sammelbegriff für alle Formen des kritischen Gebrauchs von Substanzen verwendet wird. Ähnlich wie bei der Entstehung von Suchtstörungen die drei Bereiche biologisch/körperlicher, sozialer und psychologischer Faktoren eine Rolle spielen, können die Suchtkrankheiten sich wiederum negativ auf diese drei Bereiche auswirken. Die am häufigsten benutzte Unterscheidung bezüglich der Auswirkungen ist die zwischen physischer (körperlicher) und psychischer (seelischer) Abhängigkeit. Physische Abhängigkeit ist klar definiert durch eine Toleranzentwicklung (für die gleiche Substanzwirkung wird eine höhere Dosis benötigt) oder durch das Auftreten von Entzugserscheinungen. Sie stellen eine Anpassung des Organismus an eine länger anhaltende Substanzzufuhr dar. Psychische Abhängigkeit ist weniger klar definierbar. In der Regel wird damit ein unwiderstehliches oder als zwanghaft erlebtes Verlangen nach der Einnahme einer bestimmten Substanz gemeint. 5.5.5 Klassifikation von Suchtstörungen Da Substanzabhängigkeiten ein höchst heterogenes Störungsbild darstellen, wurden immer wieder Suchttypologien entwickelt. Diese können sich z.B. auf die missbrauchten Substanzen, die Ätiologie der Störung, ihre Ursachen, ihren Verlauf und die Behandlungsprognosen beziehen. Seit 1964 ist nach einem Vorschlag durch die WHO die folgende Klassifikation psychotroper störungserzeugender Substanzen, die auch den heutigen Diagnosesystemen ICD-10 und DSM-IV zugrunde liegt. Es werden dabei im einzelnen psychische und verhaltensbezogene Störungen durch die folgenden Substanzen unterschieden4: F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 Störungen durch Alkohol Störungen durch Opioide Störungen durch Cannabinoide Störungen durch Sedative oder Hypnotika Störungen durch Kokain Störungen durch andere Stimulanzien, einschl. Koffein Störungen durch Halluzinogene Störungen durch Tabak Störungen durch flüchtige Lösungsmittel/Inhalanzien Störungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen Das DSM-IV berücksichtigt zusätzlich noch Phencyclidin, das als starkes Halluzinogen („angel dust“) insbesondere im Zusammenhang mit Gewaltdelikten bekannt geworden ist. Historisch bedeutsam wurde die Typologie des Alkoholismus nach Jellinek, der fünf Formen unterscheidet. Diese mit griechischen Buchstaben bezeichneten Formen lauten: (1) Konflikttrinker (Alpha-Trinker) (2) Gelegenheitstrinker (Beta-Trinker) (3) Rauschtrinker (Gamma-Trinker) (4) Spiegeltrinker (Delta-Trinker) (5) Quartalstrinker (Epsilon-Trinker). Die Jellineksche Typologie, die am Trinkverhalten und Trinkstil orientiert ist, wurde wegen ihrer schlechten empirischen Basis wiederholt kritisiert (siehe zusammenfassend Klein, 1992). Dennoch erfreut die dargestellte Typologie in der Praxis nach wie vor einer großen Beliebtheit. Außerdem kann ihr eine praktische Validität nicht abgesprochen werden. In jüngster Zeit wird die von Cloninger (1981) entwickelte, ätiologisch und prognostisch orientierte Typologie häufiger verwendet. Diese zweistufige Typologie unterscheidet zwischen dem Typ A und dem Typ B, die wie folgt beschrieben werden: Typ A - Alkoholismus: Neurotischer, geschlechtsunspezifischer Subtyp mit wenigen Risikofaktoren in Kindheit und Jugend, späterem Trinkbeginn, weniger schweren Abhängigkeitssymptomen, starken Schuldgefühlen und einer geringeren Zahl Zahl psychopathologischer oder trinkbezogener Probleme. Die primäre Funktionalität des Trinkens ist die Angstreduktion. Persönlichkeitspsychologisch durch die Tendenz nach Schadensvermeidung und starke Abhängigkeit von Belohnungen beschreibbar. Prognostisch positiv. Typ B - Alkoholismus: Psychopathischer Subtyp (meistens Männer) mit zahlreichen Risikofaktoren in der Kindheit (z.B. Aggressivität, Hyperaktivität), familiär gehäuftem Alkoholismus, frühem Beginn alkoholbezogener Probleme, schwerem 4 Die mit Buchstaben versehene Nummerierung bezieht sich auf das ICD-10, in dem F für psychische Störungen und die Zehnerstelle für Störungen durch psychotrope Substanzen benutzt wird. Abhängigkeitssymptomen und einer Vielzahl psychopathologischer und trinkbezogener Probleme bei erhöhtem Risiko einer Polytoxikomanie (Mehrfachabhängigkeit). Die primäre Funktionalität des Trinkens ist die Steigerung des unrealistischen und übersteigerten Selbstwertgefühls und Abwehr negativer Affekte. Persönlichkeitspsychologisch durch die Tendenz nach Reizhunger („novelty seeking“) bei geringer Belohnungsabhängigkeit und geringer Schadensvermeidung beschreibbar. Daher wenig umweltabhängig. Prognostisch negativ. 5.5.6 Nicht stoffgebundene Süchte Die unter dem Begriff Sucht in der populärwissenschaftlichen Diskussion häufig mitbezeichneten, sogenannten nichtstoffgebundenen Süchte (z.B. „Arbeitssucht“, „Sexsucht“, „Spielsucht“ usw.) weisen auf phänomenologischer Ebene viele ähnliche Symptome wie die oben für Substanzabhängigkeiten erwähnten auf. In den psychiatrischen Diagnosesystemen werden sie jedoch entweder gar nicht erwähnt („Arbeitssucht“) unter den Impulskontrollstörungen („Spielsucht“) erwähnt. Da ohne jeden Zweifel jedoch eine erhebliche Ähnlichkeit zwischen den stoffgebundenen und den stoffungebundenen Suchtformen festzustellen ist, besteht hier noch ein deutlicher Forschungsbedarf, was Diagnose und Klassifikation betrifft. 5.5.7 Gesundheitsökonomische Aspekte Nach amerikanischen Untersuchungen verbrauchen Alkoholiker 15% des gesamten nationalen Gesundheitsbudgets (McCrady, Langenbucher, 1996). Bei der Entstehung vieler weiterer Krankheiten übt Alkoholmissbrauch einen kausalen Einfluß aus: So werden 13% aller Fälle von Brustkrebs durch Alkoholmißbrauch erzeugt, 40% aller traumatischen Verletzungen, 41% aller Anfallserkrankungen und 72% aller Fälle von Pankreatitis (McCrady, Langenbucher, 1996). Die meisten Kosten im Zusammenhang mit Alkoholismus sind für die Gesellschaft nicht direkte Kosten (wie z.B. für Behandlungen und Therapien), sondern indirekte Kosten. So entfallen nach McCrady & Langenbucher (1996) 35% von den Gesamtkosten für Alkoholabhängigkeit auf Mortalitätskosten und 39% auf Morbiditätskosten (Krankheitsfolgekosten). "Overall, the impairment in health, the reduction in functional capacity, and the fruitless treatment of "surrogate diagnoses" account for almost 75% of the total costs of alcohol abuse..." (McCrady, Langenbucher, 1996, 737). Die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten des Alkohols für die USA wurden im Jahre 1990 auf über 100 Mrd. $ geschätzt, von denen mehr als 80% auf Krankheitskosten sowie Todesfälle und nur ein geringer Teil auf Behandlungskosten entfallen (Edwards, 1997). Die deutschen Verhältnisse dürften sich insgesamt, die Kostenseite betreffend, nicht wesentlich von den amerikanischen unterscheiden. Glaeske (1992) geht von jährlichen Behandlungskosten für Alkoholkranke zu Lasten der Kranken- und Rentenversicherungen in Höhe von 1.5 bis 1.7 Mrd. DM aus. Dies sei weniger als jährlich von den pharmazeutischen Herstellern allein für Arzneimittelwerbung ausgegeben werde. Gleichzeitig liegt dieser Betrag deutlich geringer als die Summe der Steuereinkünfte auf alkoholische Getränke, die sich im Jahre 1996 auf 7,868 Mrd. DM bezifferte (Breitenacher, 1997). Damit liegen die Positivkosten der Produktion und des Verkaufs alkoholischer Getränke um etwa das Fünffache über den direkten Negativkosten. Diese Rechnung gilt aber nur, wenn nicht unter einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive die immensen Morbiditäts- und Mortalitätskosten berücksichtigt werden. Zur Reduktion der sozialen Belastungen durch Suchtmittelmissbrauch ist daher insgesamt die Konsequenz abzuleiten, nicht weniger Mittel in Hilfen bei Suchtstörungen zu investieren, sondern kurzfristig mehr, und nicht so spät und nicht erst in bezug auf Folgekrankheiten zu intervenieren wie es heute meist geschieht, sondern viel früher und insgesamt gezielter. Eine Politik der Frühintervention und Prävention dürfte langfristig die beste Kostenreduktionspolitik darstellen. 5.5.8 Epidemiologie Alkohol und Nikotin sind in unserer Gesellschaft weit verbreitete, legale Drogen. Darüber hinaus sind durch die breite Verfügbarkeit und den im internationalen Vergleich geringen Preis auch die Konsumraten für diese Substanzen sehr hoch. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum für Alkohol lag in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1997 bei 10,9 Litern (Breitenacher, 1998). Dies bedeutet eine Spitzenposition im internationalen Vergleich. Der Tabakwarenverbrauch lag für Zigaretten im Jahre 1997 bei 137.676 Mio. Stück (Junge, 1998). Die hohen Konsumraten für diese Substanzen bedingen nach übereinstimmender Meinung der meisten Suchtexperten auch hohe bis sehr hohe Abhängigkeitsquoten. Die psychologische, medizinische und sozialwissenschaftliche Fachöffentlichkeit hat immer noch zu wenig Bewusstsein dafür entwickelt, wie weitverbreitet Suchtstörungen sind. Die Gesamtzahl der behandlungsbedürftigen Alkoholiker wird für Deutschland auf 2.5 Millionen Personen geschätzt (Feuerlein et al., 1998). Eine repräsentative Studie zum Alkoholproblem in deutschen Familien ergab, dass 15.1% der erwachsenen Bevölkerung Alkoholmissbrauch betreiben oder alkoholabhängig sind (Lachner, Wittchen, 1997). Nach den DSM-IV-Kriterien betrieben 1997 8.1% der Männer und 1.9% der Frauen Alkoholmissbrauch (Kraus, Bauernfeind, 1998). Hinzu kommen noch einmal 4.9% alkoholabhängige Männer und 1.1% alkoholabhängige Frauen. Die Prävalenzzahlen für Alkoholmissbrauch und –abhängigkeit sind in der Altersgruppe der 18- bis 20-Jährigen mit 8.3% bzw. 4.0% und 21- bis 24-Jährigen mit 7.1% bzw. 5.3% am höchsten. In der gleichen bevölkerungsrepräsentativen Untersuchung ergaben sich für illegale Drogen entsprechende Quoten für Missbrauch bei Männern von 1.0% und bei Frauen von 0.4%, während sich die entsprechenden Quoten für Abhängigkeit 1.1% bei Männern und 0.2% bei Frauen belaufen. Dies bedeutet auch eine Beeinträchtigung und Gefährdung des familiären Umfelds. Viele Kinder und Jugendliche im Kontext einer suchtbelasteten wachsen mit der Gefahr auf, selbst suchtkrank zu werden oder anderweitig psychisch zu erkranken. Für Männer sind Suchtstörungen die häufigste Diagnose von allen psychischen Störungen. Während die Lebenszeitprävalenz für Alkoholabhängigkeit und -mißbrauch bei Männern in den USA 23.8% (Jahresprävalenz: 11.7%) beträgt, beläuft sich die Lebenszeitprävalenz für jegliche psychische Störung bei Männern auf 36% (Zucker et al., 1995). Diese Zahlen zeigen auch, dass Suchtstörungen häufig in Kombination mit anderen psychischen Erkrankungen (Comorbide Störungen) auftreten. Im einzelnen ist es vor allem die Alkohol- und Opiatabhängigkeit, bei der Männer 2 bis 3mal häufiger als Frauen betroffen sind. Bei der Alkoholabhängigkeit zeigen sich höhere Prävalenzraten für Männer, obwohl diese eine höhere Schwellendosis für ein Abhängigkeitsrisiko aufweisen als Frauen. Üblicherweise wird für Frauen eine Dosis von 20g reinen Alkohols täglich, für Männer von 40g als riskanter Konsum gewertet. Von allen Personen, die in ambulanten Einrichtungen für Suchtkranke behandelt wurden, geschieht dies bei 61.6% wegen Alkoholproblemen. (Simon et al., 1993). Klienten mit Problemen mit illegalen Drogen tauchen in der ambulanten Suchthilfe häufiger auf, als es ihrem Anteil an allen Suchtmittelmissbrauchern entspricht. 12.9% der Klienten der ambulanten Suchthilfe wiesen Störungen aufgrund von Heroinkonsum auf. Dieser proportional höhere Anteil Drogenabhängiger resultiert vemutlich aus den qualitativ schwerwiegenderen Konsequenzen - auch im sozialen und strafrechtlichen Bereich - des Konsums dieser Substanzen. 5.5.9 Weiterentwicklung des Hilfesystems Die Bundesrepublik Deutschland verfügt im internationalen Vergleich über ein sehr gut ausgebautes Suchthilfesystem mit anerkannt guten Effizienzquoten. Allerdings wurde wiederholt kritisiert, dass zu wenige betroffene Personen vom Hilfesystem erreicht werden (Wienberg, 1992). Jährlich haben nicht mehr als 8% aller betroffenen Alkoholabhängigen Kontakt zum Suchthilfesystem, während etwa drei Viertel von allen wenigstens einmal jährlich bei ihrem Hausarzt vorstellig werden. Diese Fakten führten zu Forderungen hinsichtlich der Weiterentwicklung des Suchthilfesystems. Die wichtigsten notwendigen Innovationen sind in einer Verbesserung der Vernetzung zwischen verschiedenen Hilfesektoren (z.B. medizinische Primärversorgung, Vorsorgesystem, Jugendhilfe, Straffälligenhilfe usw.) und in verstärkten Bemühungen zur Frühintervention und Schadensbegrenzung zu sehen. Aus diesen Gründen ist inzwischen auch von einem Versorgungsnetzwerk statt von der traditionellen therapeutischen Kette als Idealmodell der gesundheitlichen Versorgung für Suchtkranke auszugehen. Zum Versorgungsnetzwerk gehören vor allem: (1) Hausärzte und niedergelassene Psychiater (2) Suchtberatungsstellen (3) Entgiftungskliniken (4) Suchtfachkliniken (5) Nachsorgeeinrichtungen (6) Selbsthilfegruppen 5.5.10 Diagnostik Zur Diagnostik der Suchtstörungen werden in der Regel zunächst ScreeningInstrumente benutzt. Diese sollen mit möglichst wenig Fragen eine möglichst valide Zuordnung zu den verschiedenen vorgesehen Kategorien ermöglichen. Im Bereich der Alkoholabhängigkeit hat der CAGE (zu deutsch: VÄSE; siehe John et al., 1996) weite Verbreitung erfahren. Auf der Basis von vier Grundmerkmalen des Alkoholabhängigkeitssyndroms geschieht eine Zuordnung zu der Gruppe der vermutlich Abhängigen und der vermutlich Nicht-Abhängigen. Die vier Items lauten: 1. Haben Sie einmal das Gefühl gehabt, dass sie Ihren Alkoholkonsum verringern sollten? 2. Hat jemand Sie einmal durch Kritisieren Ihres Alkoholkonsums ärgerlich gemacht? 3. Haben Sie sich einmal schlecht oder schuldig gefühlt wegen Ihres Alkoholtrinkens? 4. Haben Sie einmal morgens als erstes Alkohol getrunken, um sich nervlich wieder ins Gleichgewicht zu bringen oder einen Kater loszuwerden? Zur Differentialdiagnostik von Suchtstörungen liegt der „European Addiction Severity Index“ EuropASI (Gsellhofer et al., 1999) vor, der für die Bereiche Alkohol, Drogen, körperliche Symptome, Arbeit/Unterhalt sowie rechtliche, familiäre/soziale und psychische Probleme eine Einschätzung liefert. Darüber hinaus existieren differentielle Diagnosonstrumente für einzelne Abhängigkeitsformen, so z.B. das Trierer Alkoholismusinventar TAI (Funke et al., 1987). Dieses misst Alkoholabhängigkeit als differentielles Konstrukt anhand der Dimensionen: Schweregrad, Soziales Trinken, Süchtiges Trinken, Trinkmotive und Schädigung. Für Personen, die in einer Partnerbeziehung leben, kommen die Skalen Partnerprobleme wegen Trinkens und Trinken wegen Partnerproblemen hinzu. 5.5.11 Beratung und Therapie Suchtkranke erweisen sich - zumeist für das Hilfesystem - als in hohem Maße arbeitsintensiv. Auf dem Weg zum dauerhaften Ausstieg aus der Sucht bzw. der körperlichen und psychischen Genesung fragen sie immer wieder nach konkreten Hilfeleistungen nach, oft auf Druck anderer hin. Häufig werden auch durch Angehörige Hilfeleistungen nachgefragt. Dennoch zeigt eine Vielzahl von Studien (zusammenfassend Edwards et al., 1997), dass Behandlungen unter Berücksichtigung aller Kosten ökonomisch effektiver sind als Nicht-Behandlungen. Dies ist insbesondere richtig, wenn es gelingt, möglichst frühzeitig Betroffene zu erreichen. Daher gelten Frühintervention und Schadensminimierung als wichtige Behandlungsprinzipien. Im einzelnen finden in Beratungen verschiedene psychologische Methoden erfolgreich Verwendung. Am ehesten zu nennen sind Prinzipien der personenzentrierten und systemischen Beratung. Im Bereich der Therapien spielen darüber hinaus verhaltenstherapeutische und tiefenpsychologische Methoden eine große Rolle. Auch psychodramatische und gestalttherapeutische Ansätze sind vielfältig vertreten. Bislang konnte für keine Beratungs- oder Therapiemethode eine eindeutige Überlegenheit gegenüber anderen nachgewiesen werden. Dies könnte u.a. daran liegen, dass Beziehungsvariablen der Interaktion zwischen Professionellen und Suchtkranken von größter Bedeutung sind. Als Mindestanforderungen an eine moderne professionelle Suchtbehandlung formulieren Bühringer & Küfner (1997): (1) Individuelle Diagnostik und Therapieplanung (2) Analyse der Lebensgeschichte vor Missbrauchsbeginn (3) Erfassung der Psychopathologie (4) Analyse der früheren Rückfälle (5) Erfassung der Veränderungsbereitschaft (6) Umfassendes Therapieprogramm (7) Aufbau eines Arbeitsbündnisses mit dem Patienten (8) Motivierung als integrierter Bestandteil der Behandlung (9) Rationale Entscheidung über das Behandlungssetting (10)Vorbereitung des Patienten auf kritische Situationen im Verlauf der Therapie. Für den Bereich Alkoholmissbrauch bzw. schädlicher Gebrauch von Alkohol liegt inzwischen ein erstes Behandlungsmanual vor (Schuhler, Baumeister, 1999), das auf der Basis der kongnitiven Verhaltenstherapie differenzierte Hilfeansätze präsentiert. Diese arbeiten mit Informationen, Rollenspielen, Selbstbeobachtung, Selbstreflexion und Hausaufgaben und haben einen unproblematischen Umgang mit Alkohol zum Ziel. Um diesen zu erreichen, müssen meist auch die alkoholassoziierten Verhaltensmuster (z.B. mangelnder Selbstwert, Ängste, Stressbewältigung) modifiziert werden. Für die kognitive Therapie der Sucht konzentrieren Beck et al. (1997) auf typische Suchtgedanken. Dies sind solche, die mit der Einnahme eines Suchtmittels und dessen (angestrebten) Konsequenzen zu tun haben und dabei meist gleichzeitig die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten abwerten. Die Suchtgedanken werden als dysfunktionale Gedanken bezeichnet, weil sie dem Individuum eine Leben ohne Drogen als unvorstellbar erscheinen lassen. Typische dysfunktionale Gedanken sind: (1) Der Glaube, die Substanz zu brauchen, um nicht sein psychologisches und emotionales Gleichgewicht zu verlieren (2) Die Erwartung, dass die Substanz die sozialen und intellektuellen Fähigkeiten verbessert (3) Die Erwartung, dass man Lust und Aufregung durch die Einnahme einer Substanz verspüren wird (4) Der Glaube, die Substanz spende Energie, so dass man sich leistungsfähiger fühlt (5) Die Erwartung, die Droge habe einen beruhigenden Effekt (6) Die Erwartung, dass mit der Einnahme Langeweile, Angst, Anspannung und Depressionen vertrieben werden können (7) Die Überzeugung, dass das Verlangen, wenn man es nicht befriedigt, ins Unermessliche steigen und immer schlimmer werden wird. Diese Suchtgedanken entstehen erst, wenn die Betreffenden schon süchtig sind. Sie stellen also keine prädisponierende, sondern aufrechterhaltende Faktoren dar. In vielen Fällen hängen sie eng mit dem späteren Auftreten von Rückfällen zusammen. In der Therapie geht es nicht so sehr darum zu erkennen, dass diese Gedanken falsch sind, sondern dass sie für den Suchtkranken nicht nützlich und sogar gefährlich sind. Sie sind in dem Sinne dysfunktional, dass sie nicht zu einem zufriedenstellenden selbstbestimmten Leben verhelfen, sondern die Abhängigkeit von Drogen aufrechterhalten und verstäken. Als therapeutische Methoden kommen kognitive Dekonstruktionen und das Einüben alternativer Gedanken und Fähigkeiten in Frage. Um jedoch Behandlungen überhaupt in Gang setzen und dann aufrecht erhalten zu können, bedarf es einer kontinuierlichen und prozessorientierten Motivierung. Diese ist in neueren Behandlungsverfahren, wie insbesondere dem „Motivational Interviewing“ (Miller, Rollnick, 1999), entsprechend gewürdigt worden. Gerade für Gesundheitsberater erscheint dieses Verfahren - im übrigen nicht nur für Suchtkrankheiten – gut geeignet, um kurzfristig Erfolge zu erzielen. 5.5.12 Schluss Suchtkranke galten traditionell als die „vergessenen Kinder der Psychiatrie“. Dies trifft im wesentlichen jedoch auf das gesamte Gesundheitssystem zu. Oft ist gar nicht klar, ob die Hilfen für Suchtkranke dem Sozial- oder Gesundheitssystem zuzurechnen sind. Dies trifft in dieser Stärke auf keine andere psychische Krankheit zu. Drogenabhängige laufen sogar Gefahr, wenn sie aufgrund ihrer Suchterkrankung Substanzen erwerben und konsumieren, strafrechtlich verfolgt werden. Im Dunstkreis der Illegalität von Drogen hat sich eine komplexe Subkultur mit eigenen Interaktionsregeln, Ritualen und Wortschöpfungen entwickelt. Um Suchtstörungen stärker zu einer Aufgabe der Gesundheitsversorgung werden zu lassen, sind frühzeitige, fachkompetente Beratungen und Hilfen unerlässlich. Angesichts der weiten Verbreitung von Suchtstörungen in der Bevölkerung und der hohen Zahl der mitbetroffenen Partner und Kinder sind entsprechende Frühinterventionen als ein Gemeinschaftsaufgabe aller Experten im Gesundheitswesen anzusehen. Literatur: Beck, A.T., Wright, F.D., Newman, C.F., Liese, B.S. (1997). Kognitive Therapie der Sucht. Weinheim: Psychologie Verlags Union. [Deutsche Übersetzung der amerikanischen Originalausgabe von 1993, herausgegeben von Johannes Lindenmeyer]. Breitenacher, M. (1998). Alkohol - Zahlen und Fakten zum Konsum. In: Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hrsg.), Jahrbuch Sucht ´99. Geesthacht: Neuland, S. 7 - 19. Bühringer, G., Küfner, H. (1997). Drogen- und Medikamentenabhängigkeit. Missbrauch und Abhängigkeit von illegalen Drogen und Medikamenten. In: Hahlweg, K., Ehlers, A. (Hrsg.). Psychische Störungen und ihre Behandlungen. (S. 513 – 588). Göttingen: Hogrefe. (= Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich D, Serie II, Band 2). Edwards, G. (Hrsg.), (1997). Alkoholkonsum und Gemeinwohl. Strategien zur Reduzierung des schädlichen Gebrauchs in der Bevölkerung. Stuttgart: Enke. Feuerlein, W., Küfner, H., Soyka, M. (1998). Alkoholismus – Missbrauch und Abhängigkeit. Entstehung – Folgen – Therapie. Stuttgart: Thieme (= 5., überarbeite und erweiterte Auflage). Funke, W., Funke, J., Klein, M., Scheller, R. (1987). Trierer Alkoholismusinventar (TAI). Handanweisung. Göttingen: Hogrefe. Gsellhofer, B., Küfner, H., Vogt, M., Weiler, D. (1999). European Addiction Severity Index EuropASI . Manual für Training und Durchführung. Hohengehren: Schneider. (nach der 5. Auflage der amerikanischen Version von McLellan und der Europäischen Version des ASI). John, U., Hapke, U., Rumpf, H.J., Hill, A., Dilling, H. (1996). Prävalenz und Sekundärprävention von Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit in der medizinischen Versorgung. Baden-Baden: Nomos. (= Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit; Band 71). Junge, B. (1998). Tabak – Zahlen und Fakten zum Konsum. In: Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hrsg.), Jahrbuch Sucht ´99. (S. 20 – 44). Geesthacht: Neuland. Klein, M. (1992). Klassifikation von Alkoholikern durch Persönlichkeits- und Suchtmerkmale. Bonn: Nagel (= Schriftenreihe des Fachverbandes Sucht e.V.; 9). Kraus, L., Bauernfeind, R. (1998). Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland 1997. Sucht 44, Sonderheft 1. Lachner, G., Wittchen, H.U. (1997). Familiär übertragene Vulnerabilitätsmerkmale für Alkoholmißbrauch und -abhängigkeit. In: Watzl, H., Rockstroh, B. (Hrsg.). Abhängigkeit und Missbrauch von Alkohol und Drogen. (S. 43 - 89). Göttingen: Hogrefe. Lindenmeyer, J. (1999). Alkoholabhängigkeit. Göttingen: Hogrefe (= Fortschritte der Psychotherapie; Bd. 6). Löhrer, F., Kaiser, R. (1999). Biogene Suchtmittel. Neue Konsumgewohnheiten bei jungen Abhängigen. Der Nervenarzt 70, 1029 - 1033. McCrady, B., Langenbucher, J.W., 1996: Alcohol treatment and health care system reform. Archives of General Psychiatry 53, 737 - 746. Miller, W.R., Rollnick, S. (1999). Motivierende Gesprächsführung. Ein Konzept zur Beratung von Menschen mit Suchtproblemen. Freiburg: Lambertus [Deutsche Ausgabe der amerikanischen Originalausgabe „Motivational Interviewing“ von 1991, herausgegeben von Kremer, G., Schroer, B.]. Platt, J.J. (1995). Heroin addiction. Theory, research, and treatment. Vol. 3. Treatment advances and aids. Malabar: Krieger. Scheerer, S. (1995). Sucht. Reinbek: Rowohlt special. Schuhler, P., Baumeister, H. (1999). Kognitive Verhaltenstherapie bei Alkohol- und Medikamentenmissbrauch. Diagnostik, Behandlung, Frühintervention. Weinheim: Psychologie Verlags Union. Wienberg, G. (1992). Struktur und Dynamik der Suchtkrankenversorgung in der Bundesrepublik - ein Versuch, die Realität vollständig wahrzunehmen. In: WIENBERG, G. (Hrsg.). Die vergessene Mehrheit. Zur Realität der Versorgung alkohol- und medikamentenabhängiger Menschen. (S. 12 - 60). Bonn: Psychiatrie-Verlag. Zucker, R.A., Fitzgerald, H.E., Moses, H.D. (1995). Emergence of Alcohol Problems and the Several Alcoholisms: A Developmental Perspective on Etiologic Theory and Life Course Trajectory. In: Cicchetti, D., Cohen, D.J. (Eds.). Developmental Psychopathology. Volume 2: Risk, Disorder, and Adaptation. (p. 677 - 711). New York: Wiley. Stichwortregister: Suchtstörungen Suchtsyndrome Nicht stoffgebundene Süchte Alkoholabhängigkeit Alkoholmissbrauch Schädlicher Gebrauch Drogenabhängigkeit Epidemiologie Hilfesystem Diagnostik Therapie