Sozialisation als Erlernen von Rollen

Werbung

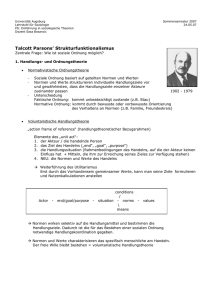

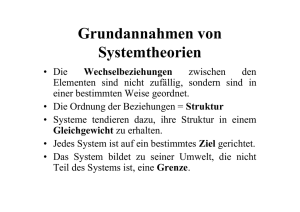

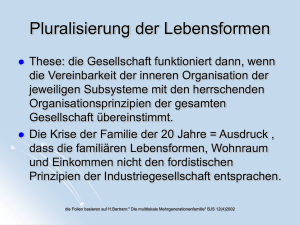

Theorie der Schule: die soziologische Perspektive von Talcott Parsons und Pierre Bourdieu Talcott Parsons (1902 – 1979), dessen Beitrag zu einer Theorie der Schule und der gesellschaftlichen Funktionen des Bildungssystems zwar schmal, aber eminent wirkungsvoll ist, war der vielleicht einflußreichste amerikanische Soziologe des 20. Jahrhunderts. Seine wissenschaftliche Energie widmete er der ambitionierten Aufgabe, ein theoretisches System von logisch stringenten Begriffen aufzubauen, mit dem alle wichtigen Aspekte der gesellschaftlichen Wirklichkeit erfaßt werden könnten. Die soziologische Wissenschaftsrichtung, die Parsons entscheidend initiiert und geprägt hat, wird als »strukturfunktionalistische Systemtheorie« bezeichnet. In dieser Bezeichnung kommt bereits Parsons Grundannahme und sein spezifischer Blick auf die Gesellschaft zum Ausdruck: er versteht Gesellschaften als komplexe Systeme, die zu ihrem Fortbestand Strukturen entwickeln, welche spezifische Funktionen für die Bestandserhaltung des Gesamtsystems erfüllen. Dabei geht es Parsons in erster Linie um die internen Voraussetzungen für die Stabilität von Gesellschaftssystemen und nicht um deren Wandel. Denn jede Gesellschaft, so der Ausgangspunkt seiner Gedankenkette, strebt - nicht anders als biologische Systeme - in Auseinandersetzung mit ihrer natürlichen Umwelt und mit anderen Gesellschaftssystemen nach Selbsterhaltung. Für die Stabilität von Gesellschaftssystemen ist eine einigermaßen störungs- und konfliktfreie »Zusammenarbeit« der verschiedenen »Teilsysteme« der Gesellschaft erforderlich. Diese Teilsysteme erbringen jeweils unterschiedliche Beiträge (Funktionen) für das gesellschaftliche Gesamtsystem. So produziert das ökonomische Teilsystem etwa die materiellen Ressourcen, Waren und Dienstleistungen für das Überleben der Gesellschaft, während das politische Teilsystem Zielvorgaben entwickelt, Interessen ausgleicht sowie Gesetze erläßt und das Teilsystem des Bildungswesens dafür sorgt, dass sich die Menschen in das gesellschaftliche System integrieren und ihrer Leistung gemäß bestimmte gesellschaftliche Positionen besetzen können. Damit die Teilsysteme ihren funktionalen Beitrag zur Bestandserhaltung adäquat erfüllen können, entwickeln sie besondere Institutionen mit jeweils eigenen Spielregeln von stabilisierten Interaktionsmustern (»stabilized patterns of interaction«) für das Handeln in diesen Institutionen. Parlamente unterscheiden sich in ihren Interaktionsmustern so von Fabriken, Kasernen von Schulen und Krankenhäusern. Bei aller Differenz ihrer Funktionen und Strukturen müssen die Teilsysteme aber wiederum so aufeinander bezogen sein, dass keine schwerwiegenden »Reibungsverluste« zwischen ihnen entstehen, welche die Stabilität des Gesamtsystems gefährden. 1 Parsons beginnt seinen Erklärungsversuch, wie diese stabilisierten Interaktionsmuster zustande kommen, indem er modellhaft die Interaktionssituation zwischen zwei Personen betrachtet. Diese Situation stellt jedes Individuum (ego) vor die Schwierigkeit, dass ein anderes Individuum (alter) sowohl eine Fülle von Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung als aber auch von Frustrationsquellen bereithält. Ego wird auf frustrierende Handlungen von alter mit Ärger, auf befriedigende mit Freude reagieren. Beide Interaktionspartner lernen mit der Zeit vorwegzunehmen, welche Handlungen für den jeweils anderen befriedigend, welche frustrierend sind. Dieses Wissen können sie dann dazu verwenden, unerwünschte Aktionen des anderen mit negativen eigenen Reaktionen zu ahnden und erwünschte durch positive zu vergelten. Da beide darum bemüht sind, nachteilige Sanktionen zu vermeiden und positive zu steigern, lernen sie dabei auch, wie sie zukünftig jeweils handeln müssen, um Befriedigung zu erlangen. Nach und nach wird sich auf diese Weise ein System von gegenseitigen Erwartungen entwickeln, das festlegt, wie sich der eine gegenüber dem anderen verhalten solle. Dieser Set an normativen Interaktionsmustern steuert dann sowohl das Verhalten der Individuen als er ihnen auch einen Bezugsrahmen (»frame of reference«) gemeinsam geteilter Bedeutungen liefert, womit sich das Muster ihrer Interaktion endgültig stabilisiert: damit ist ein unabhängiges soziales System mit gemeinsam geteilten Werten, gemeinsam entwickelten Rollenerwartungen und einer verbindlichen Mitgliedschaft entstanden. Dieses kleine, aus zwei Individuen bestehende soziale System unterscheidet sich von einem größeren lediglich dadurch, dass ein größeres soziales System nur ein größeres Maß an Rollenunterschieden aufweisen wird. Selbstverständlich weiß auch Parsons, dass in der Realität die den Interaktionsprozess regelnden Muster kaum aus der Interaktion allein herauswachsen, sondern mindestens ebenso durch die allgemeinen kulturellen Muster bestimmt sind, die den Interaktionspartnern von vorneherein gemeinsam sind und ohne die sie wohl nicht in ein Gespräch kommen könnten – er versteht sich aber als Soziologe und nicht als Sozialhistoriker und kann sich daher mit dieser prinzipiellen Erklärung zufrieden geben. Auch wenn wir jetzt wissen wie sich Parsons in seinem Modell die Entstehung sozialer Systeme denkt, wissen wir noch nicht, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein soziales System seinen Bestand erhält. Für Parsons hängt die Systemerhaltung grundsätzlich davon ab, daß die Handlungen der einzelnen Gesellschaftsmitglieder mit den funktionalen Anforderungen der Gesellschaft und mit den jeweiligen »Spielregeln« in den Teilsystemen zusammen passen oder wenigstens nicht in unüberbrückbarem Gegensatz zu den gesellschaftlichen Erwartungen stehen. Parsons erkennt zwei funktionale Vorbedingungen der Systemerhaltung: zum einen müssen die »Persönlichkeitssysteme« 2 der Mitglieder eines sozialen Systems so gepolt sein, dass sie auf stimmige Art und Weise motiviert sind, im Einvernehmen mit den Anforderungen des jeweiligen Rollensystems zu handeln. Und zum anderen müssen die allgemeinen kulturellen Muster zumindest ein Minimum an Ordnung garantieren und dürfen keine unerfüllbaren Anforderungen an die Menschen selbst stellen, die sonst zu Konflikten führen würden. (vgl. Parsons 1951, S. 27f) Während nach Parsons sich zu der zweiten Vorbedingung nur recht wenige allgemeine Dinge sagen lassen, legt er die Bedingungen der angemessenen Motivation ausführlicher auseinander. Sie umfasst sowohl einen positiven als auch einen negativen Aspekt. Der positive Aspekt schließt die Mechanismen der Sozialisation, der negative die der sozialen Kontrolle ein. Die Sozialisationsmechanismen sorgen dafür, dass die einzelnen Individuen, die Werte und Normen der Gesellschaft verinnerlichen und sich so zu eigen machen, dass diese mit ihren eigenen Motivation schließlich eins werden. Auch das lässt sich an dem Interaktionssystem zweier Personen veranschaulichen: da ego erwarten kann, positive Reaktionen von alter zu erhalten, wenn es sich an die gemeinsamen Standards hält, lernt es sich den Standards entsprechend konform zu verhalten, weil dieses Verhalten ihm tendenziell die meisten Vorteile bringt. Diese konformen Verhaltensweisen gegenüber den allgemeinsten sozialen Werten werden schon in der frühesten Kindheit, in der für Parsons sich ebenso wie für seinen - von ihm freilich verkürzt gedeuteten - psychologischen Kronzeugen Sigmund Freud die ausschlaggebenden Züge der Persönlichkeit entwickeln, eingeübt und so abgrundtief in den nicht-rationalen Schichten der motivationalen Persönlichkeitsorganisation einpflanzt, dass sie zu gleichsam eingeborenen Bedürfnisdispositionen der Persönlichkeit werden. Auch hier ist sich Parsons sicherlich der Tatsache bewußt, dass nicht alle Menschen in vollends gleicher Weise auf die gemeinsamen Standards reagieren, aber er will die motivationellen Faktoren, die zur Systemerhaltung beitragen, soziologisch aufklären. Die eigensinnigen Varianten der individuellen Verhaltensweisen und Motivationen sind soziologisch irrelevant und sie zu klären, ist für ihn Aufgabe der Psychologie. Die Mechanismen der sozialen Kontrolle verhindern im Gegenzug zur Sozialisation, dass die Erhaltung des gesellschaftlichen Wertsystems durch abweichendes Verhalten bedroht wird. Im wesentlichen sind nach Parsons vier Mechanismen der sozialen Kontrolle zu unterscheiden. Zum ersten können Abweichungen in kulturell festgelegter Form unter bestimmten Umständen erlaubt sein, das heißt, sie werden wie etwa im Karneval kanalisiert geduldet. Zweitens können bestimmte Arten von Abweichungen als eine Art Sicherheitsventil vom alltäglichen Leben abgetrennt werden, das heißt, es werden etwa Inseln des Drogenkonsums eingerichtet. Drittens können spezifische Abweichungen zwecks 3 Heilung durch Ärzte, Psychiater oder Psychotherapeuten isoliert werden und viertens können durch strafende Isolierung Abweichler von der normalen Gesellschaft in Gefängnissen und Zuchthäusern abgesondert werden. Für Parsons findet das Handeln von Individuen im Rahmen der handlungsorientierenden Systeme Persönlichkeitssystem, Sozialsystem und kulturellem System statt. Um die grundlegenden möglichen Orientierungen des Handelns bezogen auf die persönlichen Motivationen, die sozialen Normen und die kulturellen Wertmuster begrifflich zu erfassen, entwickelt er das Begriffsraster der »Pattern Variables«. Mit diesen sich gegenseitig ausschließenden Begriffspaaren versucht er, die Besonderheiten einer konkreten Handlungspraxis aufzuschlüsseln. (Parsons 1951, S. 76f) Pattern variables (in anderer Anordnung als bei Parsons 1951, S. 77) Affectivity Affective neutrality Collectivity- Self-orientation orientation Particularism Universalism Ascription Achievement Diffuseness Specifity Diese pattern variables sind als Kategorien gedacht, die in allen drei Systemen in unterschiedlicher Gewichtung Orientierung für die Wertbindung und Motivation bieten: 4 1. Affektivität – affektive Neutralität: Ist es in einer bestimmten Interaktionssituation angemessen, ein hohes Maß an emotionaler Zuwendung zu investieren oder nicht? Von der Familie wird etwa erwartet, dass die Eltern ihrem Kind gegenüber ein hohes Maß an Gefühlen zeigen; von Lehrkräften in der Schule wird das so nicht erwartet. 2. Gemeinschaftsorientierung - Selbstorientierung: Wird von den Interaktionspartnern erwartet, dass sie ihre egoistischen Interessen den Zielen der Gemeinschaft unterordnen oder das Eigeninteresse verfolgen? In der Familie wird erwartet, das der einzelne seine Interessen der familiären Gemeinschaft unterordnet, während in der Schule das Eigeninteresse verfolgt wird. 3. Partikularismus – Universalismus: Gelten die Erwartungen in einer Interaktion für verschiedene Personen auf unterschiedliche Art und Weise oder sind sie für alle Personen gleich? Die Hilfe richtet sich in der Familie dann nur auf das eigene Kind, in der Schule werden alle Kinder gleichermaßen gefördert – oder auch nicht. 4. Zuschreibung – Leistung: Werden die Handlungserwartungen danach ausgerichtet, was ein Akteur nach Geburt, Geschlecht; Rasse etc. ist, oder nach dem, was er durch seine Leistung tut? Die Familie trägt etwa auch diejenigen mit, welche nicht viel leisten, während in der Schule nur die Leistung zählt, die den Anforderungen entspricht. 5. Diffusität – Spezifität: Sind die Erwartungen in einer Interaktion so weit aufgefasst, dass sie das gesamte Leben eines Handelnden umfassen oder beziehen sie sich nur auf bestimmte Tätigkeitsbereiche. Die Familie hat folglich für ihr Kind in allen Lebensbereichen zu sorgen, in der Schule kommen lediglich spezifische Teilbereiche in Betracht. Durch die je denkbare Kombination der Begriffspaare lassen sich durchaus grundlegende Unterschiede zwischen modernen und traditionalen Gesellschaften beschreiben. So etwa beispielhaft auf der Ebene der gesellschaftlichen Wertorientierungen: 5 Universalism Particularism A. Achievement B. Universalistic Achievement Particularistic Achievement Pattern Pattern Expectation of active achieve- Expectation of active achieve- ments in accord with universali- ments relative to and/or on be- zed standards and generalized half of the particular relational rules relative to other actors context in which the actor is involved C. Ascription D. Universalistic Ascription Pat- Particularistic Ascription Pat- tern tern Expectation of orientation of ac- Expectation of orientation of ac- tion to an universalistic norm defi- tion to an ascribed status within ned either as an ideal state or as a given relational context embodied in the status structure of the existing society Die hauptsächlichen sozialen Wertorientierungen nach Parsons 1951, S. 102 Diesem Vier-Felder-Raster sollen sich dann real existierende Gesellschaften zuordnen lassen. Dem Feld A ordnet Parsons vereinfacht gesagt die us-amerikanische Gesellschaft zu, die das Muster der universalistischen Leistungsorientierung am konsequentesten umgesetzt hat, und stellt sie im Feld D der traditionellen Gesellschaft gegenüber, die sich allein am zugeschriebenen Status einer Person orientiert. Das Feld B, dem für Parsons die chinesische Gesellschaftsordnung entspricht, und das Feld C, das Deutschland repräsentiert, sind aus dem Klassifikationsschema begriffslogisch abgeleitete Mischformen, wobei die analytische Trennschärfe und Unabhängigkeit der Variablen nicht durchgehalten werden kann. Denn wie ist es theoretisch aufzufassen, dass die universalistische Orientierung, wenn sie mit Zuschreibung kombiniert wird, ihren Universalismus verändert? Kann er je nach Kombinationsmöglichkeit anders universalistisch sein? Parsons kann zwar diese Schwierigkeit theoretisch nicht lösen, verweist aber auf das Spannungsverhältnis von Universalismus und Zuschreibungsprozessen, wenn Gesellschaften auch auf der Basis von Leistungsorientierung dazu tendieren, eine Statushierarchie auszuarbeiten, bei der die Betonung eher darauf liegt, was ein Akteur ist, als darauf, was er tut. 6 (Parsons 1951, 192) Wenn wir das Feld C unter diesem Aspekt betrachten, dann spricht empirisch doch einiges für diese Zuordnung. Während in den USA die Leistung nur für den Bereich gilt, wo sie erbracht wurde, wird in Deutschland eher von diesem einen Leistungsbereich auf alle anderen Lebensbereiche geschlossen. Pointiert gesagt kann sich die USA eine rein leistungsorientierte Gesamtschule leisten, während Deutschland auf der gleichen Basis der Leistungsorientierung sich „nur“ ein gegliedertes Schulsystem leisten kann, um den sozialen Status des Bildungsbürgertums und seiner Sprösslinge zu bewahren. Also nicht ein Schüler erbringt in diesem oder jenem Bereich die Leistung eines Hauptschülers, sondern ihm wird die Rolle eines „typischen“ Hauptschülers zugeschrieben, der dann zwangsläufig die ihm entsprechende Schulform zu besuchen hat. Die anhand der pattern variables durchgeführten Gesellschaftsdiagnosen können also als empirisch triftig angesehen werden, haben aber ihre theoretischen Mucken, da die Begriffskombinationen nicht immer schlüssig sind. Sozialisation hat nach Parsons die Aufgabe, den Heranwachsenden einer Gesellschaft die Fähigkeit zum Handeln in Rollen beizubringen und dafür zu sorgen, dass sie die Wertorientierungen einer Gesellschaft im Interesse der Bestandserhaltung des Gesamtsystems und seiner Teilsysteme als Orientierungsmuster des Handelns übernehmen. Die Heranwachsenden lernen dabei unterschiedliche Arten von Rollenspielen auseinander zu halten, ihr Handeln auf die jeweils geltenden Spielregeln einzurichten und sich mit den an die Rollen geknüpften Erwartungen zu identifizieren. Diese Sozialisationsaufgabe kann nach Parsons in modernen, sich in spezifische Systeme differenzierenden Gesellschaften, in denen universalistisches, neutrales und an Leistung orientiertes Rollenverhalten erwartet wird, von der »Sozialisationsinstanz« Familie so nicht geleistet werden, da deren eigene Spielregeln partikular, diffus, affektiv und an Zuschreibung ausgerichtet sind. Da Schulen für Parsons eine der Familie entgegengesetzte Funktion für die Sozialisation übernehmen, entwickeln sie auch andere Rollenerwartungen als die Familie. Das ist das Thema des 1959 erschienenen Aufsatzes »The School Class as a Social System: Some of its Functions in American Society«, in dem Parsons mit dem Instrument der pattern variables die gesellschaftlichen Funktionen der Schule am Beispiel des amerikanischen Schulsystems der 1950er Jahre im Verhältnis zur Familie seine schultheoretischen Überlegungen darlegt. Das Grundkonzept ist dabei sehr einfach, aber konsequent aus den Begriffen abgeleitet: die elementare Struktur der schulischen Handlungserwartungen folgt nach Parsons dem durch die pattern variables vorgegebenen Schema der universalistischen, auf Leistung 7 bezogenen, affektiv neutralen und thematisch spezifischen Handlungsorientierung. Dabei werden vor allem zwei Dimensionen wichtig: zum einen die Dimension der Leistungsorientierung, die durch die Gleichheit der Ausgangssituation und die Gleichheit der Aufgabenstellung gekennzeichnet ist, und zum anderen die Dimension des nach Fächern differenzierten Unterrichts, der mit wechselnden und austauschbaren Fachlehrern einher geht. Die Gleichheit der Ausgangssituation wird gewährleistet durch das schulische Prinzip der altersgleich zusammengesetzten Klassen, in denen Schülerinnen und Schüler aus einigermaßen homogenen sozialen Milieus mit gleichen unterrichtlichen Aufgabenstellungen konfrontiert werden. Parsons geht es dabei nicht um die psychologische Fragestellung, ob die Kinder ihrer Entwicklung gemäß auf dem gleichen Stand sind, sondern um die soziologische Fragestellung nach ihrem sozialen Status in der Klasse. Während in der Familie der Status des Kindes zwangsläufig durch die Altersdifferenz zu den Eltern und zu seinen Geschwistern festgelegt ist, das Kind also eine soziale Position innehat, aus der es kein Entkommen gibt (wir bleiben ein Leben lang die Töchter und Söhne unserer Eltern und Bruder oder Schwester unserer Geschwister), wird diese eingeborene Ungleichheit durch die Schule beseitigt. Mit dem ersten Schultag wird in der Klasse eine Situation hergestellt, die einen hierarchischen sozialen Statusunterschied verhindert. Es gibt daher keine formelle Basis der Statusdifferenzierung in der Schule. Die noch nicht differenzierten Schülerinnen und Schüler werden zudem mit für alle gleichen Aufgabenstellungen konfrontiert, so dass der Unterricht für alle gleich stattfindet. Es wird also eine Reihe gemeinsamer Aufgaben gestellt, die im Vergleich zu anderen Aufgabenbereichen „verblüffend undifferenziert“ sind. Genau dort kann dann die schulische Differenzierung ansetzen. Alle sind dem gleichen Maßstab ausgesetzt, ein an der individuellen Person des Schülers ausgerichteter Maßstab ist ausgeschlossen, so dass es keinen an irgendwelchen zugeschriebenen Eigenschaften des Schülers orientierten Leistungsmaßstab geben kann, sondern nur einen der dem universalistischen achievement Schema folgt. Die Grundschule ist unter dem Aspekt ihrer Sozialisationsfunktion eine Instanz, die die Schulklasse im wesentlichen nach einem einzigen Leistungskontinuum differenziert, dessen Inhalt relative Auszeichnung bei der Erfüllung der Erwartungen ist, die der Lehrer als Vertreter der Erwachsenen-Gesellschaft an die Schüler stellt. Was Parsons vorschwebt ist ein Wettrennen, bei dem alle von der gleichen Startlinie aus loslaufen und die Unterschiede sich je nach Leistungsfähigkeit im Lauf des Rennens ergeben – und zwar so, dass jede Leistungssituation so wie jede andere Wettkampf situation wieder von vorne beginnt. Jeder, der eine schlechte Klassenarbeit schreibt, hat prinzipiell die Gelegenheit beim nächsten Mal eine gute zu schreiben, und wer eine gute Note ergattert hat, kann 8 nicht sicher sein, dass er beim nächsten Mal automatisch wieder vorne liegt. Niemand kann sich auf seinen Lorbeeren ausruhen, der soziale Status in der Klasse wird immer neu verteilt, ohne dass es gelingt, die punktuelle Leistung in andauernde Statusvorteile umzumünzen. Damit ist die Leistungssituation in der Schulklasse auf Dauer gestellt. Eine Vorstellung von schulischem Wettbewerb, die in der ersten deutschen Übersetzung des Schulklassenaufsatzes noch nicht gedacht werden kann, da noch die Vorstellung vorherrscht, dass Leistung sich unmittelbar in sozialem Status auszahlen soll und die deswegen in ihr vollkommenes - askriptives - Gegenteil verkehrt wird, wenn aus dem „race“, dem Wettrennen bei Parsons, absurderweise die „Rasse“ wird. „Die Schulsituation gleicht in dieser Hinsicht weit mehr der Rasse (!) als die meisten anderen Situationen, bei denen im Rahmen bestimmter Rollen bestimmte Leistungen vollbracht werden müssen.“ Da Parsons Untersuchungsgegenstand in seinem Beitrag vor allem die Primarstufe ist und dort Leistungserwartungen noch nicht so differenziert sind wie in der Sekundarstufe, legt er sein Augenmerk weniger auf den schulischen Fachunterricht, aber er scheint von einem fortschreitenden Differenzierungsprozess auszugehen, der dem Fachunterricht durch die spezifisch fachliche Leistungserbringung die Aufgabe zuweist, dass die Schüler eine spezifische Handlungsorientierung erwerben. Die Vielfalt der Schulfächer im stündlichen Wechsel betont zudem die Fachlichkeit der Fächer, was eine spezifische gegenüber einer diffusen Handlungsorientierung in der Schule institutionell verankert. Durch die Fachlehrer spätestens in der Sekundarstufe, die die Rolle eines Experten für ein spezifisches Fach innehaben und daher als Rollenträger austauschbar sind, stellt sich auch die Lehrer-Schüler-Beziehung als neutral affektiv dar. Die Kombination der Variablenpaare ergibt dann gewissermaßen eine Gegenüberstellung von Schule einerseits und Familie andererseits. Während also der Eintritt des Kindes in das System der formalen Erziehung sein erster wichtiger Schritt über die primären Bindungen der Herkunftsfamilie hinaus ist, ist die Schule die erste Sozialisierungsinstanz in der Erfahrung des Kindes, die eine Statusdifferenzierung auf nichtbiologischer Basis institutionalisiert. Darüber hinaus handelt es sich dabei nicht um einen askriptiven, sondern um einen erworbenen Status, der durch unterschiedliche Erfüllung der vom Lehrer gestellten Aufgaben »verdient« wird. Der Status in der Familie kann also nicht erworben werden, der Status in der Schule dagegen muss erworben werden. Für dieses Modell spricht zum einen die lebensgeschichtliche Stellung der Schüler, die gleichzeitig Kinder ihrer Eltern und Schulkinder sind, zum anderen die geringe Fachdifferenzierung und das fehlende Fachlehrerprinzip in der Grundschule. 9 Eine bildliche Darstellung dieses Modells kann dann so aussehen: Familie Schule Gesellschaft Particularism Universalism Ascription Achievement Diffuseness Affectivity Specifity Affective neutrality Aber Parsons, der diese Möglichkeit, Schule als behutsamen Übergang von Familie zu Gesellschaft zu sehen, diskutiert, merkt zugleich an, dass der Lehrer nicht im Sinn eines vorgegebenen askriptiven Status mit seinen Schülern verwandt ist, sondern eine Berufsrolle erfüllt. Darüber hinaus ist seine Verantwortung weit universalistischer als die der Eltern, was durch die Größe der Klasse erzwungen wird. Außerdem ist seine Verantwortung mehr daran orientiert, sich um die Leistung als um die emotionalen »Bedürfnisse« der Kinder zu kümmern. Er ist nicht berechtigt, den Unterschied zwischen guten und schlechten Schülern einfach deshalb zu unterdrücken, weil es zu schwer für Klein Hänschen wäre, nicht zur besseren Gruppe zu gehören. Gleichzeitig ist jedoch wichtig, daß die Lehrerin für ihre Schüler keine Mutter ist, sondern auf universalistischen Normen und unterschiedlicher Belohnung von Leistungen bestehen muß. Vor allem muß sie die Entwicklung und Legitimierung einer Differenzierung der Schulklasse nach der Leistungsachse vermitteln. Die Kinder treffen also in der Schule auf eine Person, die spezifisch für diesen Beruf ausgebildet wurde, die universalistisch und leistungsorientiert vorgeht und die Schüler neutral beurteilt. Und wenn wir den Satz, der in der deutschen Übersetzung so viele Schwierigkeiten machte, noch hinzunehmen „The school situation is far more like a race in this respect than most role-performance situations“, dann können wir diesen 10 Satz auch dahingehend deuten, dass schulische Situationen viel mehr einer leistungsorientierten Wettbewerbssituation gleichen als viele Situationen, mit denen wir es im Erwachsenenleben zu tun haben. Denn die Art und Weise, in der die Schüler permanenten Leistungstests ausgesetzt sind, sind auf anderen gesellschaftlichen Ebenen kaum mehr so in Kraft als in der Schule. Wenn in der Berufstätigkeit jede Handlung so kontrolliert würde wie in der Schule, dann wäre wohl berufliches Handeln kaum mehr möglich. So gesehen, ist die Schule nicht der allmähliche und abgefederte Übergang von der Schule in das Erwachsenenleben der Gesellschaft, sondern die Schule setzt die modernen gesellschaftlichen Normen Universalismus, Leistungsorientierung, Spezifität und Neutralität in einer Weise um, die gegenüber der erwachsenen Berufsrolle sogar noch um einiges gesteigert scheint. Universalism Achievement Specifity Affective neutrality Schule Gesellschaft Familie Particularism Ascription Diffuseness Affectivity Pointiert gesagt erzeugt Schule aus anfänglicher Gleichheit Differenz, indem sie die ungleichen Kinder zunächst gleich macht, um dann auf dem Boden dieser Gleichheit durch andauernde Leistungsüberprüfung Unterschiede herzustellen – nun aber entsprechend den schulischen und nicht mehr entlang der familialen Muster. 11 Mit diesem Elementarmodell von Schule ist selbstverständlich auch für Parsons erst nur eine Skizze erstellt, die ihre analytische Kraft erst in der empirischen Überprüfung zeigen muss. Vieles was wir über schulische Leistungsbeurteilung und Schulerfolg wissen, widerspricht dem von Parsons angenommenen unpersönlich-universalistischen Leistungsmuster. Es ist empirisch zweifelsfrei erwiesen, dass Lehrer Leistung nicht objektiv beurteilen, sondern mit den Parsonschen Begriffen gesagt systematisch askriptivpartikularistische Tendenzen in ihrer Leistungsbeurteilung verfolgen. Die Schüler werden gerade nicht als Gleiche angesprochen. Die Leistungsbewertung trägt daher ihren Namen zu Unrecht.. Und selbst wenn wir den schulischen Leistungsstandard als gegeben annehmen, lässt sich mit Bestimmtheit sagen, dass Schüler sicher nicht mit gleicher Ausstattung in die Schule kommen. Die Selektion, die der schulischen Leistungssituation zugeschrieben wird, erfolgt ganz offensichtlich schon sehr viel früher außerhalb der Schule. Gegenüber dem vermeintlichen Leistungsuniversalismus betreten die Schüler schon als Ungleiche das Klassenzimmer. Und allerspätestens seit den PISA Untersuchungen kann jeder, der es wissen will, wissen, dass der Schulerfolg hauptsächlich von der sozialen Herkunft bestimmt wird und nicht von der Leistungsfähigkeit.. Auch wenn also der Parsonsche Optimismus durch die Empirie nicht bestätigt wird, so ist doch seine stringente begriffliche Arbeit zu würdigen, aber eben nicht mehr als Realbeschreibung der gegebenen Schule, sondern als idealtypische Rekonstruktion dessen, wie Schule in der modernen bürgerlichen Gesellschaft gedacht werden kann. Pierre Bourdieu allerdings hält von einem solchen gesellschaftstheoretischen und sozialphilosophischen Blick von oben herab auf die Schule, wie wir ihn bei Parsons kennen gelernt haben, wenig. Der Sozialwissenschaftler Bourdieuscher Prägung muss, wenn er Wissenschaft von der Gesellschaft betreiben möchte, sich in die Niederungen des Alltags dieser Gesellschaft begeben. Bourdieu analysiert also auf einer ähnlichen Grundlage wie Parsons mit den Mitteln empirischer Forschung die (Schul-)wirklichkeit, um herauszufinden, ob die Leistungsorientierung der Schule und ihr Versprechen der Chancengleichheit einer sachhaltigen Prüfung standhält. Das eindrücklichste Resultat seiner Untersuchungen hat Bourdieu 1979 in seinem Buch „Die feinen Unterschiede“ präsentiert. Mit einem außergewöhnlichen Reichtum empirischer Daten weist er die »feinen Unterschiede« nach, die im alltäglichen Leben die Grenzen zwischen den sozialen Gruppen abstecken, und legt die Regeln bloß, die dazu beitragen, den sozialen Raum zu reproduzieren oder zu verändern. Das Handeln in diesem sozialen Raum - so die zentrale These Bourdieus 12 ist von der jeweiligen Position der Handelnden in diesem Raum bestimmt. Was aus ihrem Blickwinkel das Resultat ihrer freien individuellen Wahl ist, wird aus der soziologischen Beobachterperspektive Bourdieus zum Ausdruck eines sozialen »Schicksals», das nur in engen Grenzen veränderlich erscheint, da für Bourdieu diese vermeintlich freien Wahlen weitgehend das Ergebnis einer nicht gar so freien schichtenspezifischen Sozialisation sind, durch die schon von Kindesbeinen an der jeweilige Stil der sozialen Gruppe erworben wird, in die ein Kind hinein geboren wird und in der es aufwächst. Es verhält sich dann eben so und nicht anders, wie es in seiner sozialen Umgebung üblich ist. Es übernimmt die Werte und Normen, die das Ergebnis sozialer Selbstverständlichkeiten der jeweiligen Gruppe sind, ohne sich kaum je darüber Gedanken machen zu müssen, woher späterhin seine Vorlieben und sein Geschmack kommen, wie die Wohnung eingerichtet werden und welcher Kleidungsstil bevorzugt oder eben auch welcher Bildungsgang gewählt wird. Selbst bis in die letzten Fasern des eigenen Körpers, die Art der Körperhaltung und der Bewegung, sind für Bourdieu die Menschen weitgehend durch ihre Stellung im sozialen Raum bestimmt. Bourdieu charakterisiert das soziale Handeln als ein Distinktionsgeschehen, in dem jede soziale Gruppe versucht, ihre Stellung im »sozialen Raum« zu verbessern. Die drei großen gesellschaftlichen Gruppen der Gesellschaft und ihre jeweiligen Lebensstile sind freilich verschieden: Die obere Schicht ist durch «Distinktion« gekennzeichnet, also durch ihre Intention, die soziale Distanz zu den Lebensstilen der anderen sozialen Gruppen aufrecht zu erhalten. Für die Mittelschicht ist dagegen die «Prätention« typisch, sie wollen sich also angestrengt der oberen Schicht kulturell anpassen. Die untere Schicht ist demgegenüber vor allem durch die «Notwendigkeit« bestimmt, sie müssen den schieren Kampf um ihre Existenz führen, was sich in ihrem gesamten Lebensstil niederschlägt. Bourdieu wirft mit seinen empirischen Forschungen einen bösen soziologischen Blick auf den Einfluß der sozialen Umwelt auf das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen. Dadurch bekommen seine strukturellen Gesellschaftsanalysen im Vergleich zu Parsons eine gesellschaftskritische Spitze: Die unterschiedlichen Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensformen, welche die Handelnden abhängig von ihrer Stellung im sozialen Raum erkennen lassen, werden in der Gesellschaft gerade nicht als gleichwertig anerkannt, sondern finden ihr Maß auch und besonders in der Schule an der schmalen oberen Schicht. Das bedeutet auch, dass die Mehrheit der Bevölkerung kaum die Chance hat, den «guten« und «richtigen« Geschmack zu erwerben, der im Wettbewerb um soziale Anerkennung und Vorrechte die höchste Rendite abwirft, denn das, was als «guter Geschmack« gilt, wird stets neu von denen definiert, die zur «tonangebenden« Gruppe ge13 hören. Die Macht, den Ton anzugeben, ist so Ausdruck der Herrschaftsverhältnisse in einer Gesellschaft, ein Rüstzeug der Abgrenzung der höheren Klassen von den niederen, um ihre dominierende Stellung im sozialen Raum zu rechtfertigen. Die jeweilige Position im sozialen Raum hängt nach Bourdieu vom »Kapitalvolumen« einer Person ab, das sich nicht nur aus ökonomischem Kapital zusammensetzt, sondern aus verschiedenen Kapitalsorten, die Bourdieu einführt, um die Komplexität des gesellschaftlichen Unterscheidungskampfes differenzierter untersuchen zu können. Obwohl das ökonomische Kapital, mithin das, was man verdient, ererbt und an Geldwerten erworben hat, weiterhin die soziale Lage am durchgreifendsten bestimmt, so spielt das kulturelle und soziale Kapital eine wesentliche Rolle bei der sozialen Positionierung. Kulturelles Kapital bedeutet dann etwa die kulturelle Disposition für und die Umgangsweisen mit Kultur, die man innerhalb seiner Familie aufgesaugt hat, die Kulturgüter wie Bücher und Bilder, mit denen man umgeben ist, das Theater, die Filme und die Musik, die man kennt, und nicht zuletzt die Bildungstitel, die man im Bildungssystem eintauscht. Mit sozialem Kapital ist das soziale Beziehungsgeflecht gemeint, auf das im Kampf um bessere soziale Positionen zurückgegriffen werden kann. In gewissem Maße sind die Kapitalformen so austauschbar, dass wenig ökonomisches Kapital nicht zwangsläufig heißen muss, eine niedere Position im sozialen Raum zu haben. Genauso wenig wie viel Geld automatisch bedeuten muss, zu den chosen few zu gehören. Denn um in einer bestimmten Gruppe mitspielen zu können, muß man deren sprachlichen Codes und deren Spielregeln meistern. Sprache wie (Vor-)Bildung, die auch nach den PISA Studien die wichtigsten Bestimmungsgrößen für Schulerfolg sind, werden dabei gewissermaßen in der sozialen Sphäre, in der man lebt, so eingeatmet, dass sie wie mühelos und ohne Anstrengung erlernt erscheinen. Wenn wir an dieser Stelle noch einmal das Bild vom Wettrennen anführen, das Parsons zur Veranschaulichung seiner Sichtweise auf Schule vorstellte, dann läßt sich Bourdieus Konzeption des sozialen Raums mit einem Wettlauf vergleichen, bei dem allerdings die Teilnehmer von ganz unterschiedlichen Startpositionen aus ins Rennen gehen, manche schon vor dem Startschuß loslaufen, andere den Startblock nicht finden und daher mit höchst unterschiedlichen Gewinnchancen ihr »persönliches« Kapital einbringen können, weil der Ausgang des Rennens schon im Vorhinein festgelegt scheint. Das Handeln der Teilnehmer an diesem Wettrennen bleibt dabei zwar immer ein erfolgsorientiertes Handeln, aber der Erfolg oder Mißerfolg wird immer schon selbst vorweg genommen, die Wirklichkeit für den Wunsch genommen. Es wird das gewünscht, was machbar erscheint, alles andere „ist nichts für uns“. Dabei können aber weder die Strategien beliebig gewählt werden, noch brauchen die Regeln klar sein, nach 14 denen Erfolg oder Mißerfolg verteilt werden. Der subjektive Sinn, den die einzelnen Subjekte ihren Handlungen eben wie selbstverständlich geben, ist mit deren objektivem, »sozialem Sinn» meistens nicht gleich zu setzen. Für Bourdieu vermittelt der Habitus, die eingefleischte Gewöhnung, zwischen der Stellung im sozialen Raum und dem für diese Stellung typischen Lebensstil, die von einer Person in dieser Stellung erwartet werden. Er bestimmt auch dann die Praxis, wenn sich die Handelnden dieser Effekte des Habitus für ihre soziale Wahrnehmung und ihr konkretes Handeln nicht oder nur selten bewußt sind. Wer den Habitus einer Person kennt, der weiß, was diese Person als möglich und unmöglich zu tun wahrnimmt. Bestimmte Weisen, sich zu bewegen, zu denken, zu handeln, Geschmack zu haben, werden einfach als unmöglich, unangemessen oder als unschicklich angesehen. Der Habitus ist daher nicht eine bloße Ansammlung von Kompetenzen, sondern er bezeichnet eine gesamte Lebensform, die das ganze Leben über erhalten, entwickelt und verfeinert wird. Wie wir uns kleiden, was wir lesen, wie wir uns einrichten, was wir essen, welchen Sport wir treiben, wie wir uns entspannen - all das stiftet einen geschlossenen Lebenszusammenhang, dessen Fasson die Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe charakterisiert. Der Habitus vermittelt also zwischen subjektiver Sinnauslegung und objektivem Sinngehalt des sozialen Daseins. Er wirkt gleichsam als Grammatik der Existenz, die verwendet wird, ohne dass sie von Fall zu Fall immer bewußt sein muss. Wer diese grammatischen Regeln des eigenen sozialen Milieus beherrscht, kann sich darin bewegen, ohne anzuecken, wer in ein fremdes Milieu wechselt, der wirkt dagegen anstössig, weil er sich nicht angemessen auszudrücken weiß. Im Prozeß der Habitualisierung nehmen wir so die jeweiligen milieuspezifischen Zwänge und Freiheiten ebenso an wie die wirkmächtigen Unterschiede zu anderen gesellschaftlichen Gruppen. Vergleicht man die Ausführungen Bourdieus zum Habitus mit den Überlegungen zum Rollenhandeln bei Parsons zeigt sich, dass in ihrer beider Systematik kaum Platz für ein selbstbestimmtes Subjekt bleibt. Bourdieus Habitustheorie wirkt dabei stellenweise noch rigider, denn der Habitus determiniert das Subjekt durch seine Stellung im sozialen Raum nicht nur innerlich wie bei Parsons, sondern auch äußerlich bis in die feinsten Verästelungen seines Geschmacks hinein. Das Subjekt ist lediglich das Ergebnis seiner Sozialisation, bloßes Spiegelbild einer bestimmten sozialen Situation. Die sozialisationstheoretische Einsicht in die soziale Determination des Handelns schließt für Bourdieu das wissenschaftliche und politisch-praktische Engagement für die individuelle und gesellschaftliche Freiheit freilich nicht aus. Denn auch wenn das Spiel, in dem man drinsteckt, mit 15 fixen Regeln gespielt wird, die keinen Platz für Freiheit bieten, lassen sich diese Regeln erkennen und dann auch gegen sie selbst wenden. Denn wenn klar ist, dass eine der Regeln der Schule lautet, alle Schülerinnen und Schüler gleich zu behandeln, lässt sich mit den Forschungsergebnissen Bourdieus zeigen, dass diese formale Gleichbehandlung dazu dient, die de facto Ungleichheit hinsichtlich des Unterrichts und der in ihm verlangten Kultur zu verschleiern und die kulturelle Ungleichheit der Kinder der verschiedenen Milieus zu ignorieren. Damit wird die dem Leistungsgedanken innewohnende Mobilität auf einen sozialen Status festgezurrt. Empirische und zugleich kritische Forschung ermöglicht es dann, diese Widersprüche aufzuklären und damit die Mittel zu einer befreienden Bewußtwerdung an die Hand zu geben. Die Analyse des durch das Bildungssystem vermittelten »institutionalisierten« kulturellen Kapitals bildet das Kernstück der Bildungssoziologie Bourdieus. Diese Bildungssoziologie, deren Grundzüge und desillusionierenden Ergebnisse er bereits 1971 in seinem Buch „Die Illusion der Chancengleichheit“ zusammen mit Jean-Claude Passeron veröffentlicht hat, widerlegt empirisch alle Interpretationen des Bildungssystems als einer auf individuelle Begabung und Leistung basierenden Instanz zur Verteilung von Abschlüssen und damit von Sozialchancen. Aus Bourdieus Sicht dient das Schulsystem in seiner gegenwärtigen Struktur vor allem der Verschleierung seiner eigentlichen Funktion: nämlich einerseits der Begünstigung derjenigen, die durch ihre soziale Herkunft bereits über ein gewinnversprechendes kulturelles Kapital verfügen, das ihnen sozial vererbt wurde und das sie keineswegs durch individuelle Begabung und Anstrengung erworben haben, und der Benachteiligung derjenigen, die diese soziale Mitgift wegen ihrer sozial niederen Stellung nicht mit der Muttermilch aufsaugen konnten und in der Schule aber lernen, dass ihr geringer schulischer Erfolg ihrer mangelnden Begabung geschuldet ist und sich so in ihr soziales Los schicken lernen. Solange „Schule“ – und letztlich sind das alle, die sich mit Schule beschäftigen – es unterlässt, allen das nahezubringen, was einige allein ihrem familialen Milieu verdanken, akzeptiert sie die Ungleichheit, die allein sie verringern könnte. Denn nur eine Institution, deren Aufgabe es im Lehren und Lernen ist, der größten Zahl zu der Bildung zu verhelfen, die ein unveräußerliches Menschenrecht ist, könnte zumindest ansatzweise die Benachteiligungen derjenigen kompensieren, die in ihrem familialen Milieu keine Anregung zur kulturellen Praxis finden konnten. Erst dann ließe sich überhaupt von einer leistungsorientierten Schule sprechen. Das es, wenn auch mit großen Anlaufschwierigkeiten, möglich scheint, zeigen die gegenwärtigen Bildungserfolge der skandinavischen Länder. 16 Beide soziologische Klassiker sind gleichermaßen realistisch: Parsons darin, dass er die schulischen Funktionen der Sozialisation und Leistungsauslese minutiös beschreibt, und Bourdieu darin, dass er das reale Scheitern dieser Funktionen offenlegt, indem er zeigt, dass nicht Leistung gemessen wird, sondern ererbtes soziales Kapital. Zugleich fallen beide in ihren theoretischen Anstrengungen hinter Kant zurück. Parsons dadurch, dass er formale Freiheit und formale Gleichheit schon für die ganze verwirklichte Freiheit und die ganze verwirklichte Gleichheit nimmt, und Bourdieu dadurch, dass in seiner soziologischen Analyse Freiheit keinen systematischen Platz hat, sondern der individuellen Entscheidung anheim gegeben ist, wobei nicht mehr klar wird, warum ich mich für Freiheit noch engagieren soll, wenn mein Schicksal sowieso festgelegt ist. Sowohl Parsons als auch Bourdieu gehen - allerdings diesmal mit Kant - davon aus, dass die moderne Gesellschaft und ihre Schule durch das Leistungsprinzip gekennzeichnet sind. Während aber Parsons die Durchsetzung des Leistungsprinzips propagiert und diesen Tatbestand vollkommen positiv sieht, kann Bourdieu durch akribische Detailanalysen zeigen, dass sich das Leistungsprinzip bis heute noch nicht durchgesetzt hat, sondern Schule weitgehend dazu dient, ererbtes kulturelles Kapital in erworbene Leistung zu transformieren und damit wesentlich zur Bestandswahrung der Gesellschaftsordnung beiträgt. Schule verschleiert diesen Zusammenhang, indem sie Ungleiches als gleich behandelt. Gleichwohl kann heute keine Lehrerin und kein Lehrer sagen, du, Tochter eines Journalisten und du, Sohn einer Ärztin erhaltet wegen eurer sozialen Herkunft eine gute Note. Denn selbst wenn sie ihre Noten aus genau diesen Gründen bewußt oder unbewußt machen – und es gibt genug empirische Untersuchungen, die dieses Ergebnis bestätigen -, müssen sie es anders begründen. Was zumindest zeigt, dass sich die Leistungsorientierung in den Köpfen, aber noch nicht im Handeln durchgesetzt hat. Die Einübung des bösen Blicks, die Bourdieu vorführt, dringt auf den ideologischen Kern der Schule durch, ohne allerdings diesen Blick noch ablenken zu können. Und erst diese Ablenkung könnte den Blick für Freiheitsspielräume öffnen. Soziologisch gesehen, ist die Funktion der Schule also vollkommen transparent, wir können bloß das Vorzeichen ändern, ob wir die Funktionen der Schule also positiv oder negativ sehen. Allein das ergibt schon eine gewisse Freiheit. Aber selbst bei vollkommen durchgesetztem Leistungsprinzip bleibt fragwürdig, ob die Kälte des Leistungsprinzips selbst das letzte Wort bleiben soll. Dieser Kälte kann nur ein ebenso kalter Blick standhalten, der alles Grau in Grau 17 sieht, aber aus der theoretischen Übersicht entsteht auch die Tendenz, die bunten Farben der Schule zu übersehen ... Aber das ist Thema einer anderen Veranstaltung. 18