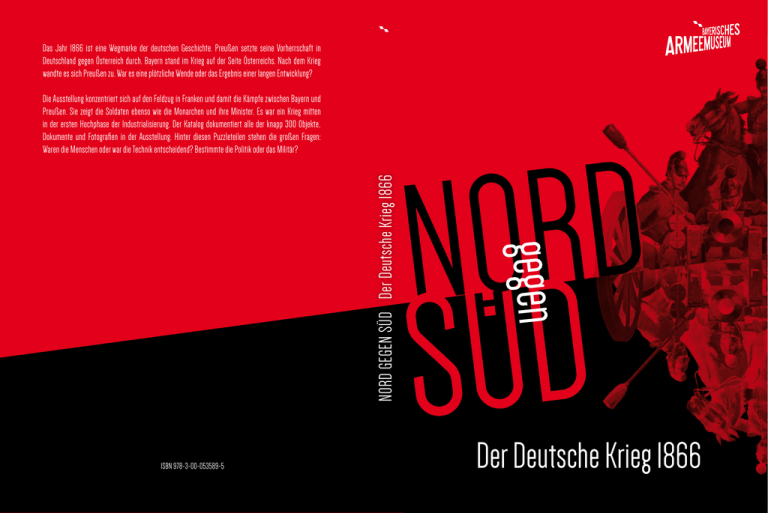

Der Deutsche Krieg 1866 - Bayerisches Armeemuseum

Werbung