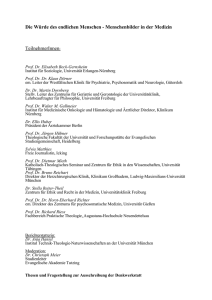

Menschenbilder in der - Akademie für Ethik in der Medizin

Werbung